„Angeblich begann das ganze Theater schon in einem Kreißsaal an einem Donnerstagmorgen im Juli 1977 – ich wollte einfach nicht raus in diese Welt, und schon gar nicht im Körper eines Jungen. Ich drehte mich lieber noch einmal auf die Seite, denn ich kam ohnehin schon viel zu spät zum geplanten Geburtstermin. Und daran, dass ich morgens zu spät komme, würde sich auch in den nächsten dreißig Jahren nicht mehr viel ändern.

Den ersten Moment, an ich mich selbst erinnern kann, erlebte ich fünf Jahre später auf der Treppe vor der Schulsporthalle, neben der wir wohnten. In meiner Vorstellung öffnet sich der Vorhang, die Sonne scheint, eine Brise Abenteuerluft weht mir durch die blonden Haare, und ich sitze auf den massiven Steinstufen neben meinem besten Freund. Wir beide blicken in den blauen Sommerhimmel und erinnern uns gegenseitig daran, dass wir bloß nicht zu lange in den gefährlichen Feuerball da oben starren dürfen. Weil die Augen dann ganz bestimmt platzen, meint er. »Nein, weil sie dann natürlich verkohlen!«, verbessere ich ihn. Und da bin ich auch schon, die Heldin meines Theaterstücks: ein kleiner, blonder Neunmalklug, immer zu spät, immer das letzte Wort – und dann auch noch ein Lehrerkind.

Einig sind mein Freund und ich uns aber wenigstens darin, dass jeder, der zu lange in die Sonne schaut, qualvoll sterben würde. Und da sage ich zu ihm: »Du, ich glaube, uns gibt es überhaupt nicht. Das ist alles nur ein Traum, den ich träume. Und irgendwann wache ich auf, wirst sehn!, dann war ich auch du, und dann war ich die Sonne, und dann werde ich wieder unsterblich sein!«

Doch das Leben war erst einmal kein Traum, denn ich war nicht wie andere, ich wollte einfach kein Junge, sondern ein Mädchen sein. Mein zweites großes „Erwachen“, meine zweite Geburt geschah knapp zwanzig Jahre später, in einem Krankenhaus am Ende der Welt. Nach inzwischen einem guten Dutzend Eingriffen und Operationen im In- und Ausland hatte ich mich daran gewöhnt, an völlig fremden Orten aus der Narkose aufzuwachen. Auf einer Bank vor dem geöffneten Fenster schlief eine Krankenschwester, die schweren Vorhänge waren fast komplett zugezogen, eine kleine Lampe brannte auf einem Tisch. Auf dem Flur konnte ich Geschirrwagen klappern und Lautsprecherdurchsagen auf Thailändisch hören. Auf den Straßen der Stadt brummte und hupte der Alltag, als wäre unterdessen überhaupt nichts geschehen. Es roch nach Mittagessen, aber welcher Wochentag war heute? Donnerstag vielleicht, so wie am Tag meiner ersten Geburt? Alles schien seinen gewohnten Weg um mich herum zu gehen, neben der Eingangstür zu meinem Krankenzimmer stand ein Rollstuhl. In den nächsten Tagen kamen die Schmerzen, aber auch daran hatte ich mich in den vergangenen zwei Jahren gewöhnen können. Nachdem ich ein paar Tage später in den Rollstuhl umsteigen konnte, landete ich in einem Hotelzimmer in Pattaya, südlich von Bangkok, um dort wieder ganz auf die Beine zu kommen. Jeden Tag wagte ich einen Schritt mehr.

Etwa zwei Wochen nach dem Eingriff ließ ich mir alle verbliebenen Schläuche und Katheter ziehen – aus dem Oberkörper, aus dem Unterleib. Ich kletterte aus dem Bett, zog mich ganz aus, entfernte die letzten Verbände selbst und stellte mich nackt vor den großen Spiegel neben der Badezimmertür. Zum ersten Mal in meinem Leben waren für einen Augenblick mein Körper, meine Seele und mein Geist wie aus einem Guss. Ich fühlte mich angekommen und in der Mitte in mir selbst. Alles schien perfekt. Ich weinte, ich fühlte, ich lachte und betastete meinen Körper. Der Weg schien jetzt frei für ein anderes Leben, ein Leben ohne Depressionen und ohne Schmerzen, ohne Selbstzweifel und Selbstmordgedanken – ein Leben bald ohne gewaltige Operationsschulden, ohne entwürdigende Begutachtungen und Gerichtsverfahren wegen Änderung eines kleinen Vornamens und eines Geschlechtseintrages im Personalausweis oder in der Geburtsurkunde aus dem Jahr 1977. Aber es war nur eine kurze Zeit in meinem Leben, in der endlich alles gut zu werden versprach.

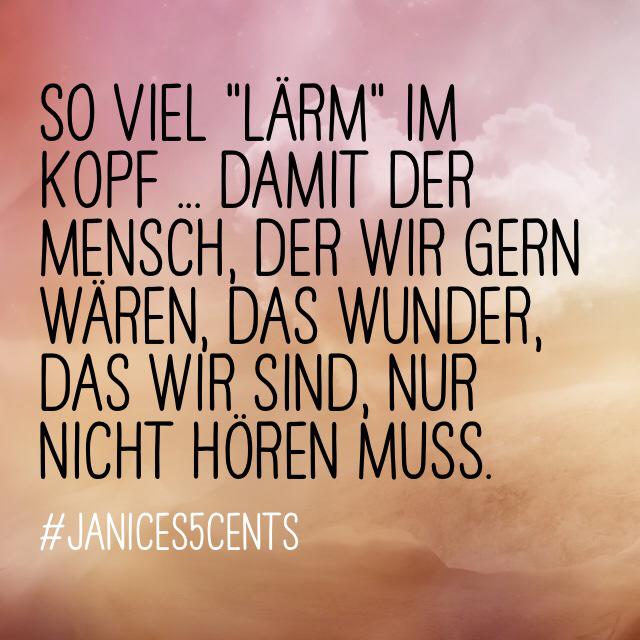

Die Schmerzen zogen sich über Monate hin. Und wer ein Leben lang gegen seinen Körper und gegen sich selbst gekämpft hat, der kann nun einmal nicht einfach damit aufhören, nur weil die äußeren Umstände sich verändert haben. Wer nichts anderes als Selbstzweifel kennt und sich nicht für liebenswert hält, kann sich höchstens das Gehirn rausoperieren lassen, damit das aufhört, denn da steckt das eigentliche Problem, im Kopf und nicht im Körper. Ich war gut, egal wie ich war. Aber so weit war ich damals noch nicht, um das zu erkennen. (Textauszug aus: Liebe oder der Mut …)

Meine Realität sah auch nach der Operation bald wieder wie vorher aus: Morgens wälzte ich mich für gewöhnlich wie ein Klumpen warmes Blei von der Matratze und hoffte, dass die Beine mich wenigstens bis unter die kalte Dusche tragen würden. Meine Kollegen waren derweil längst auf dem Weg zur Arbeit. Die Verkehrsschlagader auf der anderen Seite meiner Fensterscheibe im Bad pulsierte, draußen war alles im Fluss. Aber ich funktionierte einfach nicht wie die anderen, bei mir floss gar nichts. Tief in mir spürte ich, dass hier etwas anderes und ganz grundsätzlich nicht stimmte, und das hatte auch nichts mit meinem Körper zu tun, und noch hoffte und rebellierte etwas in mir.

Meine Realität sah auch nach der Operation bald wieder wie vorher aus: Morgens wälzte ich mich für gewöhnlich wie ein Klumpen warmes Blei von der Matratze und hoffte, dass die Beine mich wenigstens bis unter die kalte Dusche tragen würden. Meine Kollegen waren derweil längst auf dem Weg zur Arbeit. Die Verkehrsschlagader auf der anderen Seite meiner Fensterscheibe im Bad pulsierte, draußen war alles im Fluss. Aber ich funktionierte einfach nicht wie die anderen, bei mir floss gar nichts. Tief in mir spürte ich, dass hier etwas anderes und ganz grundsätzlich nicht stimmte, und das hatte auch nichts mit meinem Körper zu tun, und noch hoffte und rebellierte etwas in mir.

Wenn sich alles immer schneller um einen dreht und man nicht mehr mitkommt, erklärt man sich irgendwann zum neuen Mittelpunkt der Welt, setzt sich vor einen Computerbildschirm oder Fernsehapparat und lenkt sich mit fesselnden Beiträgen über das Wunder und die Leistungsfähigkeit des Menschen ab. Bald weiß man alles, sogar wie man Tsunamis überlebt und Haiangriffe abwehrt, schafft es aber im realen Leben nicht mal ans Meer. Man sammelt immer mehr unnützes Wissen für ein Leben, in dem man in Sicherheiten fast ersäuft, und macht sich bald dreimal so viele Gedanken wie ein Raketeningenieur, der zum Mond fliegen will. Dann denkt man noch darüber nach, warum man eigentlich immer so viel denken muss, bis man auch noch darüber nachdenkt, warum man darüber nachdenkt, dass man so viel nachdenkt. Es führt nirgendwohin, und schon gar nicht mehr zurück den Sternen oder wenigstens mal ans Meer. Da hockte ich also damals und machte Inventur im Kopf. Meine Gedanken drehten sich im Cockpit meiner ganz eigenen, neuen Rakete aus Fleisch und Blut … die auf der Startrampe des Lebens vor sich hin rostete.

Keine Ahnung welche Unordnung ich da in die gesellschaftlichen Gedankenschubladen bringe, wo ich doch heute nun behaupte Beides – Mann und Frau – und doch nichts davon zu sein. Aber bis zu diesem Selbstverständnis war es noch ein langer Weg. Dazwischen liegt noch eine Atlantiküberquerung im Ruderboot und die wohl beschwerlichste Reise in meinem Leben, nämlich die aus dem Kopf zurück in mein Herz. Schubladen sind mir jetzt zu klein geworden. Ich bin und bleibe immer einfach ICH und dieses Lächeln hinter allen unwirklichen, abstrakten Gedanken – jenseits aller Meinungen und Selbstbilder. Auch mein Körper ist nur ein Vekikel meiner Seeele und er verändert sich ohnehin sekündlich – jede Zelle ist alle sieben Jahre eine neue, und am Ende zerfällt „dieser Körper, der viele Körper ist“ ganz. Wer sich daran klammert und nur darüber identifiziert, der zerfällt mit ihm. Wer mich nur nach meinem Körper oder meinen Gedanken beurteilen und einsortieren will, wie soll der jemals begreifen, wer er selbst wirklich ist!?

Keine Ahnung welche Unordnung ich da in die gesellschaftlichen Gedankenschubladen bringe, wo ich doch heute nun behaupte Beides – Mann und Frau – und doch nichts davon zu sein. Aber bis zu diesem Selbstverständnis war es noch ein langer Weg. Dazwischen liegt noch eine Atlantiküberquerung im Ruderboot und die wohl beschwerlichste Reise in meinem Leben, nämlich die aus dem Kopf zurück in mein Herz. Schubladen sind mir jetzt zu klein geworden. Ich bin und bleibe immer einfach ICH und dieses Lächeln hinter allen unwirklichen, abstrakten Gedanken – jenseits aller Meinungen und Selbstbilder. Auch mein Körper ist nur ein Vekikel meiner Seeele und er verändert sich ohnehin sekündlich – jede Zelle ist alle sieben Jahre eine neue, und am Ende zerfällt „dieser Körper, der viele Körper ist“ ganz. Wer sich daran klammert und nur darüber identifiziert, der zerfällt mit ihm. Wer mich nur nach meinem Körper oder meinen Gedanken beurteilen und einsortieren will, wie soll der jemals begreifen, wer er selbst wirklich ist!?

Der schönste Kommentar bisher: „Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich.“ – Hermann Hesse. Danke.